INTRODUCCIÓN

Hablar sobre migración es hablar sobre la historia de la humanidad. “La migración es un fenómeno complejo y multifacético. No es algo nuevo. Cruzar las fronteras ha sido una experiencia conocida prácticamente en todo el mundo y todos los tiempos”. Tal es el caso de los libaneses en México.

Este es un trabajo de Ginger Jabbour Abboud realizado para la materia “Taller de Investigación Documental” de la Ibero Ciudad de México (Dra. Ángeles Cuéllar, Verano 2018).

DESCARGAR: Trabajo_Final_Ginger_Jabbour (incluye imágenes de los documentos históricos)

DESCARGAR: Presentación_Final_Ginger_Jabbour (incluye imágenes de los documentos históricos)

Desde el siglo XIX y XX la migración directa de los libaneses a México no ha cesado por factores económicos, sociales, políticos, demográficos y religiosos. Para fines de esta investigación, se definirán a los libaneses como todos aquellos nativos de Líbano que emigraron a México, así como sus descendientes que pasaron a formar parte de esta nación, conservando algunas características de su cultura de origen, los cuales los distinguen entre la sociedad mexicana.

La importancia de la comunidad libanesa, principalmente en la Ciudad de México, radica en que es una comunidad que conforma una minoría étnica. Los grupos étnicos son agregados sociales con un origen y cultura comunes que los hacen similares entre sí y distintos de otras categorías sociales participantes en la sociedad que los acepta. Según el sociólogo alemán Paul Barth, “son una forma de organización social basada en categorías adscriptivas: la autoadscripción de los integrantes del grupo y la adscripción de los pertenecientes a otros grupos. La identidad básica de los miembros de la comunidad está determinada por el origen, antecedentes y normas de culturales específicas del grupo.”

Por el otro lado, “Julio Busquets clasifica a las minorías en tres grandes grupos: extranjeras, autóctonas o indígenas, y nacionales. Define a las minorías extranjeras como agregados de hombres pertenecientes a una nación que sirve de soporte sociológico a un Estado distinto de aquel en el cual ellas están radicadas y, en consecuencia, son extranjeras al mismo, al menos en un sentido sociológico no jurídico” .

Con base en lo dicho anterior, los libaneses conforman una minoría étnica en México con una importante presencia económica y social en el país, por lo cual es importante identificar, exponer y reconocer su presencia en el país.

¿Por qué se establecieron los libaneses en México?, ¿cómo fue su proceso de adaptación en México?, ¿qué impacto tuvo la comunidad libanesa en los siglos XIX y XX?, ¿cuáles fueron sus principales aportaciones a México? El objetivo de esta investigación es hacer un recorrido por la historia de la migración libanesa en México en el siglo XIX y XX, así como identificar cuáles fueron sus principales aportaciones económicas y culturales a la Ciudad de México.

JUSTIFICACIÓN

La comunidad libanesa en la actualidad cuenta con una importante presencia económica, social y cultural en la Ciudad de México y el resto del país. Apellidos libaneses destacan en algunas secretarías de Estado como SEMARNAT, SENER o en la Secretaría de Salud. En varios estados de la república, la clase política mantiene a varios políticos de apellido libanés como referencias ineludibles (Karam, en Hidalgo; Chuayffet, en el Estado de México, por mencionar algunos). Otros nombres son más reconocidos por la opinión pública, como los de Carlos Slim, Alfredo Harp Helú, la familia Kuri, entre otros. Incluso en Insurgentes se encuentra una emblemática estatua conocida como “El Emigrante Libanés”. ¿Por qué habría de haber una estatua en una de las avenidas más transitadas del país de un emigrante libanés, y no de un emigrante chino, ruso o canadiense? Esto nos lleva a cuestionarnos no sólo qué papel juegan los libaneses en México en la actualidad, sino de dónde vienen y cómo es que llegaron a tener esta importante presencia en el país.

Así pues, el propósito de esta investigación consiste en identificar el proceso y razones de llegada de los libaneses en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX, así como su establecimiento y crecimiento económico en el país.

Es importante conocer estos procesos debido a que los libaneses forman una parte relevante de la comunidad que no ha sido estudiada a profundidad; a su vez, se han inyectado a la cultura mexicana diversos aportes de la cultura libanesa que son importantes de ser reconocidos para poder entender mejor nuestro entorno.

Por último, esta es una investigación que personalmente me compete debido a mis raíces libanesas. El conocer la llegada de mi comunidad al país donde crecí y viví la mayor parte de mi vida me ayuda a construir y definir mi propia identidad como inmigrante en el país, así como entender el asentamiento de mis propios familiares y sus aportes a la comunidad.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Por qué fue México el destino de los libaneses?

2. ¿Cuales fueron sus principales motivos para emigrar de su país de origen?

3. ¿Cómo fue su adaptación a ésta nueva cultura siendo tan diferente a la suya?

4. ¿A qué adversidades se enfrentaron y cómo fueron manejadas?

5. ¿Cómo fue su crecimiento económico en la Ciudad de México y el país?

OBJETIVOS

Generales: Reconocer el proceso de llegada y establecimiento de los libaneses en México en los siglos XIX y XX, así como su proceso de adaptación social y económica en el país.

Específicos:

● Identificar los motivos de la emigración libanesa a la Ciudad de México

● Identificar las adversidades a las cuales se enfrentaron los libaneses en su llegada a la Ciudad de México

● Identificar cómo fue su adaptación a la cultura mexicana

● Identificar los inicios y desarrollo económico en el país

MARCO TEÓRICO

La investigación que propongo realizar está basada teóricamente en el paradigma histórico conocido como “Historia cultural”. Esta corriente plantea la necesidad de introducir en el análisis histórico la importancia del concepto “cultura”, profundizando el papel de aquella en el desarrollo y transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas en las comunidades investigadas. En efecto, a reserva de un desarrollo posterior, uno de los postulados de mi investigación pretende visibilizar las formas que la cultura libanesa empleó para incrustarse en las diversos ámbitos de la cultura nacional mexicana y la forma en cómo esta, a su vez, formó una cultura méxico-libanesa expresada en diversos aspectos a lo largo del siglo XX.

La Historia Cultural generó un modelo de trabajo que se aventuró por la revisión del papel de las culturas (cultura impresa, cultura popular, la cultura de los migrantes) como fenómenos vivos, cambiantes, inestables.

La Historia cultural tiene a dos grandes representantes: por un lado, el inglés Peter Burke y por el otro al historiador francés Michel de Certeau. Para ambos, el trabajo del historiador no se agota exclusivamente en dar cuenta del pasado, sino en cómo las formas de narrar el pasado otorgan gran sentido al presente. La historia no es sólo un recuento de hechos pasados, muertos, acumulados en documentos y archivos: para estos teóricos, el pasado y el presente mantienen una relación orgánica profunda que nos obliga a extender nuestra idea sobre el pasado y sobre la materia prima del historiador, esto es, el documento. Para los propósitos de mi investigación y siguiendo a Certeau y a Burke, el documento no es sólo un papel: casi cualquier artefacto que nos hable de cultura es un documento.

Como lo mencioné anteriormente, la cultura libanesa emigrada a México puede ser dividida en cuatro categorías socio-espaciales muy concretas: los “documentos” que dan cuenta de sus complejos procesos de llegada, asimilación, aceptación o xenofobia recibidas se encuentran diseminados y expuestos lo mismo en la memoria documental (fotografías, archivos privados y públicos, revistas y periódicos), en la memoria urbana (la estatua del migrante libanés, el Centro Cultural Libanés y el rediseño de la Colonia Mixcoac, las calles donde florecieron los comercios libaneses, los espacios donde el aroma a café arábigo denota presencia libanesa, la parroquia maronita) y la memoria del imaginario (los apellidos libaneses asociados a las élites económicas y/o políticas, la religión, etc.).

Tanto para Certeau como para Burke, es necesario volver la mirada a cuatro pensadores cuyos trabajos revitalizaron la teoría cultural: Mijail Bajtin, Norbert Elias, Michel Foucault y Pierre Bourdieu. En Bajtin reconocemos el aporte de los conceptos de polifonía, poliglosia o heteroglosia, que describe “las diferentes voces que pueden –y a veces deben- ser percibidas en un texto que suponemos único”. Destacamos del trabajo de Norbert Elias sobre “los límites de la vergüenza y la repugnancia social ”, así como las idea de la presión social orientada al autocontrol”, la posibilidad de desarrollar nuevas perspectivas sobre los conceptos de cultura y civilización, más allá de las ideas que asocian cultura con “alta cultura”. El filósofo Foucault aporta a la Historia Cultural, en primer lugar, su enfoque sobre las discontinuidades o rupturas en la relación histórica entre las palabras utilizadas y las cosas señaladas. En segundo lugar, Foucault contribuye con su estudio acerca del control del pensamiento y las formas de exclusión de los discursos amenazadores para el régimen, y, finalmente, otro aporte a la Historia Cultural es su análisis en el que describe prácticas ligadas a la “microfísica del poder”, en que sostiene que el papel central de las instituciones es la reproducción de “cuerpos dóciles”. Finalmente, Pierre Bourdieu enriquece la teoría cultural con los conceptos de campo (definido como un ámbito autónomo, que adquiere independencia en un momento histórico concreto, en una determinada cultura y que genera sus propias convenciones culturales), de reproducción cultural (proceso mediante el cual un grupo mantiene su posición en la sociedad a través de un sistema que se presenta como autónomo e imparcial) y de habitus (capacidad de improvisación dentro de un armazón de esquemas inculcados por la cultura).

En mi investigación, sostengo que los tres conceptos principales de Bourdieu son los más cercanos y útiles para los fines que persigo en el estudio de la historia de la migración libanesa en México y su constante reproducción demográfica y simbólica al interior de la sociedad mexicana, tan plural y diversa, pero igualmente consolidada y unificada.

HIPÓTESIS

Dado a que en la actualidad los procesos migratorios de los libaneses a México no han cesado, se puede suponer que las razones de migración siguen siendo las mismas: conflictos políticos y religiosos en su país de origen, y la búsqueda de un lugar para establecerse con mejores oportunidades económicas y calidad de vida.

Sin embargo, al ser la cultura árabe una distinta a la cultura mexicana, es probable que los libaneses se hayan enfrentado a diversas adversidades durante su proceso de adaptación al nuevo continente debido al poco conocimiento que se tenía sobre el Medio Oriente en los siglos XIX y XX. Algunas de éstas adversidades pudieron suponer la lengua, la religión e incluso la discriminación.

Pese a todo esto, es probable que los libaneses hayan sobresalido en el área económica debido a la importante presencia que tienen en la actualidad en el desarrollo económico en el país.

METODOLOGÍA

En este sentido, la metodología de investigación se extenderá hacia el análisis de las memorias (documental, urbana, imaginaria) señaladas con anterioridad. De acuerdo a un autor reconocido en materia de metodología histórica y para quien existen tres tipos de metodología histórica (heurística, hermenéutica, deductiva-inductiva), estimo que por la naturaleza tanto de mi propia formación como estudiante de comunicación y no de historia, los objetivos que mi investigación persigue, el método heurístico es el más indicado. Cito en extenso:

Método Heurístico: la palabra heurístico proviene del término Griego Heurisko que quiere decir yo busco, descubro, tiene como objetivo. La búsqueda de conocimientos en fuentes históricas, es analítico e inductivo parte del material recolectado para su ordenamiento y definición de las propiedades que estos tienen. En cuanto al método heurístico Belmonte (1997), propone que el investigador debe reconocer los siguientes objetivos:

¿Qué acontecimiento o qué objeto está observando directa o indirectamente?

¿Qué conceptos de los que ya conoce puede relacionar con estos acontecimientos y objetos?

¿Qué clase de registro vale la pena hacer?

Estos tres elementos: Objeto, Concepto y Registro de los hechos están internamente ligados cuando producimos conocimientos nuevos.

Objeto: Cualquier cosa material que existe y se puede observar. ejemplo: Escultura, Museos, Obras de Arte, Edificaciones, etc.

Concepto: Definiciones que el investigador hará de acuerdo a las perspectivas del marco teórico y de las fuentes.

Registro: Consiste en la trascripción de las observaciones de los datos recolectados en el diario de la investigación, fichas, entrevistas, etc.

Instrumentos:

Cuantitativos:

1. Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas

Cualitativos:

1. Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas

2. Revista Emir

Entre el cedro y el nopal: la llegada de los libaneses a México

RESULTADOS

Los primeros libaneses en México

El siglo XIX el Medio Oriente no ofrecía un futuro esperanzador. Entre 1860 y 1864, el imperio otomano tomaba las riendas de un camino de masacres, dominación y fragmentaciones de familias. Los jóvenes sólo tenían la opción de ingresar al ejército otomano o ser asesinados. La crisis de impuestos, el odio religioso y la agresión que se vivía en el país obligó a los habitantes del Monte Líbano a buscar vías para echar raíces en tierras más prometedoras. Libertad, esperanza y una autoridad justa era el anhelo de los antiguos fenicios.

Emigrar era la única opción para no vivir bajo opresión

El continente Americano se convirtió en el destino deseado para una gran cantidad de sirio-libaneses cristianos. Las leyendas del American Dream, las narraciones de escritores asegurando que la riqueza de México en productos minerales y agrícolas abundaban para las pocas manos que habían, y la afinidad religiosa con los países latinoamericanos fueron motivos suficientes para emprender el arduo viaje que les esperaba. Al principio, los puertos de Estados Unidos eran el destino preferido de los libaneses. Antonio Bashalaany fue el primer inmigrante sirio-libanés en arribar a Nueva York, Estados Unidos en 1854; sin embargo, sólo alcanzó dos años de vida más, falleciendo en 1856.

Pese a esto, ya para ese entonces las políticas migratorias del país comenzaban a volverse restrictivas. Se rechazaban a los migrantes por causas como nacionalidad, raza, enfermedades, e incluso por ser diagnosticados con miopía.

Siendo migrantes en busca de una mejor calidad de vida, después de una larga trayectoria en barco al nuevo continente, y la desesperación por no volver a la opresión que ofrecía su país de origen, los migrantes tenían que buscar otra opción para desembarcar. Un puerto posible ofrecido en Estados Unidos para evitar la deportación a su país de origen era el puerto de Veracruz, México, razón por la cual una gran cantidad de libaneses recalaron en este país.

Se desconoce con exactitud quién fue oficialmente el primer inmigrante sirio-libanés en pisar tierras Mexicanas. Sin embargo, el Archivo Libanés de México (ALM) sustenta que, según la tradición oral, el probable nombre del primer emigrante libanés fue Boutros Raffoul, quién llegó a Veracruz en 1878. La hipótesis sustenta que Raffoul era un sacerdote que fue bien recibido en México debido a su proveniencia de las Tierras Santas y la gran ayuda que daba a los pobres. Pese a esto, se cree que Raffoul no permaneció en México dado a que su familia perdió contacto con él una vez que ingresó a Guatemala. Fue por esta razón que su hermano, Philippe Raffoul, emprendió también el viaje al nuevo continente para buscar a su hermano perdido. Sin éxito en su búsqueda, Raffoul decide establecerse en Monterrey hasta su muerte en 1916.

No se sabe si el padre Raffoul emigró sólo, acompañado, o si verdaderamente fue el primer sirio-libanés maronita en arribar a México, pero se sabe que para fines del siglo XIX ya se había asentado una organizada comunidad identificada como cristianos maronitas, en torno al rito siríaco-arameo heredado del eremita san Marón. Esto se sabe debido a que en julio de 1893 el Patriarca Maronita, quien había mandado al padre Daoud Assad a tierras Mexicanas, fue informado por el padre sobre la presencia de sus fieles en América “desde hace 18 años” .

Por el otro lado, Francis Nehme, profesor e intelectual migrante de la ciudad de Saida (Sidón), Líbano, sustenta que otro libanés considerado precursor fue Santiago Saouma Aoued, del pueblo Hasroun. Según Nehme, Saouma fue el primer libanés en llegar a México por el puerto de Progreso. Pese a que se desconoce la fecha de entrada del emigrante, se sabe que falleció en 1931.

A su vez, el ALM también sustenta que el primer libanés de religión ortodoxa llegado a México fue R.P. Yousef Shalhub, conocido en México como José Ayub. No se sabe cuál fue su fecha de llegada, pero se sabe que llegó a México gracias a sus lazos con la familia Abizaid. Una vez revisado el Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas, se encontraron cuatro personas con éste apellido: Abizaid Antonio, Abizaid José, Abizaid Nagib, y Lic. Abizaid Nagib, quienes registraron su fecha de ingreso al país en 1909, por lo cual se puede inferir que Yousef Shalhub, el primer libanés ortodoxo, se estableció en México a partir de 1909.

El México que los recibe: legislaciones migratorias en el siglo XX

El México que recibe a los primeros inmigrantes libaneses es el México del Porfiriato. Iniciada por el liberalismo y posteriormente impulsada por Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX se impulsó una política migratoria propicia para los extranjeros debido a la preocupación de Díaz por la falta de población que trabajara el campo, con el fin de lograr el desarrollo favorable en cuestiones económicas.

Posteriormente, iniciaron a su vez las diferencias por cuestiones raciales, debido a que se buscaba una migración que en su mayoría fuera europea para fomentar el mestizaje entre los indígenas del país y “mejorar el linaje”. Incluso, en su obra Evolución política del pueblo Mexicano, Justo Sierra, personaje representativo del Porfiriato, menciona:

(..) nos falta, por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo que no sería una evolución, sino una regresión.

Dentro de este contexto, se esperaba que México recibiera inmigrantes cuya asimilación fuera fácil y de origen europeo, tal es como el caso de españoles, frances, italianos, o personas “trabajadoras” como los ingleses. Esto no se cumplió ya que pocos europeos llegaban al país, y contrario a lo deseado por el gobierno mexicano, hubo un gran ingreso de árabes, chinos, japoneses y judíos, quienes contrastaron culturalmente con la sociedad mexicana. Incluso, en 1906, el embajador de Estados Unidos en México escribió al secretario de Relaciones Exteriores una carta en la que alertaba al gobierno mexicano sobre el “aumento de inmigrantes sirio-libaneses que se internaban por Veracruz rechazados por las autoridades norteamericanas, por padecer enfermedades “peligrosas y asquerosas”, como herpes y tracoma.”

Para principios del siglo XX las políticas migratorias del país comenzaron a volverse más restrictivas. La primera sanción migratoria en México fue implementada en 1908 debido a tres razones:

1. Los inmigrantes europeos, a los cuales aspiraba México, preferían emigrar a Estados Unidos. Para 1907, se registró un ingreso de 1,300,000 inmigrantes a EEUU, en contraste a la cifra de 116,526 europeos que residían en México.

2. La migración europea que llegaba a México no requería de una legislación particular que promoviera su incorporación a las actividades productivas, lo cual facilitó el ascenso social y su integración a las élites económicas y políticas. Se les acuñó la categoría de una “inmigración privilegiada”.

3. Una epidemia de peste bubónica que se detectó en una embarcación con bandera japonesa anclada en Mazatlán, lo cual desató una revisión médica rigurosa a todos los recién llegados.

Incluso, en base a éste último punto, José Valenzuela, pionero del sanitarismo mexicano, mencionó que las empresas encargadas del tráfico de estos trabajadores “procuraban enviar a México verdadera escoria humana (…) que bien pronto se posesionaron de terrenos y se unieron con mujeres de la región, formando hogares prolíficos que han producido abundante generación de mezcla de razas, lo cual no ha sido muy ventajosa para la nacionalidad”.

Sin embargo, la ley aún reconocía la completa igualdad entre todos los países y razas. Oficialmente sólo se prohibía la entrada a “personas atacadas de enfermedades transmisibles como la peste bubónica, cólera, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, y aquéllos elementos inútiles y anarquistas.”

Los siguientes gobiernos como los de Obregón, Calles, Cárdenas y Ávila Camacho, hicieron énfasis en la necesidad de seguir atrayendo a la inmigración extranjera pero ahora en base a criterios de afinidad y utilidad.” , por lo cual varias leyes antimigratorias prosiguieron la ley de 1908.

En 1921, debido al auge petrolero que se estaba suscitando en el país, se prohibió la entrada a trabajadores extranjeros cuando el país se encontrara en crisis económica, debido al temor de que los extranjeros ocuparan el lugar de los trabajadores nacionales. Posteriormente, bajo el gobierno de Calles, el 13 de marzo de 1926 se modificaron radicalmente las condiciones de entrada a todos los extranjeros:

En materia de inmigración se incorporaron algunas restricciones para el ingreso, como saber leer y escribir, la prohibición de entrada para los toxicómanos y los traficantes ilegales de drogas enervantes. Por otra parte, para los inmigrantes trabajadores quedó establecido el requisito de exhibir un contrato de trabajo al momento de entrar al país o, en su defecto, demostrar que contaban con los recursos suficientes para llegar a su lugar de destino y cubrir los gastos individuales y familiares durante tres meses a partir de la fecha de internación. Pero aún más importante, la nueva ley autorizaba a la Secretaría de Gobernación para que, cuando existiera escasez de trabajo en la República, prohibiera temporalmente la entrada de trabajadores de origen extranjero.

Por último, la ley del 8 de julio de 1927, “restringe la inmigración de negros, indo británicos, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos y chinos. La restricción no sólo se basaba en el hecho de proteger a los trabajadores mexicanos, sino en un criterio racista: “[…] para evitar la mezcla de razas que se ha probado científicamente produce una degeneración en los descendientes”. También se deseaba evitar que los inmigrantes usaran a México como un trampolín para emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta ley también establecía que “[…] sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes y turcos sólo podían entrar a México si poseían un capital no menor a 10,000 pesos, lo cual se complementó poco después con la exigencia de una fianza a satisfacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Las leyes antimigratorias no fueron un impedimento para evitar la migración. Fue durante la tercera y cuarta década del siglo XX que aumentó la migración debido a la estabilidad política y económica del país, sin dejar de mencionar el nacionalismo radical y la xenofobia que argumentaba la protección de los trabajadores mexicanos.

La comunidad libanesa en México: Definiendo identidades

Los libaneses que llegaron

En la construcción de identidades se invoca un origen

y un pasado históricos, y se incorporan recursos como

la historia, la lengua y la cultura utilizados en el proceso de devenir,

en lo que podríamos convertirnos

Martha Díaz de Kuri

Fue a partir de la década de los veinte que comenzó a aumentar gradualmente la migración, lo que refleja una estabilidad política en el país y que las leyes antimigratorias no impidieron la entrada legal de miles de inmigrantes. “Así encontramos que de 1920 a 1930, entraron al país 3862 árabes, lo que representó más del 50% del total de entradas de este grupo de inmigrantes de 1880 a 1950.”

Con esta base, se puede dividir la inmigración libanesa en dos grupos: a) los que tenían la intención de llegar a Estados Unidos de Norteamérica, pero por las leyes restrictivas tuvieron que escoger México, y b) los que vinieron por la conocida migración en cadena, apoyados por parientes y/o amigos que ya se encontraban en el país. A su vez, muchos libaneses eran estafados por las agencias de viajes en Beirut, donde se les prometía la llegada a Estados Unidos de Norteamérica y terminaban en los Estados Unidos Mexicanos.

Debido al arduo viaje que se requería realizar en barco para llegar al nuevo continente, la mayoría de las personas que llegaron a México eran hombres y mujeres que tenían entre 11 y 35 años. Entre las personas que llegaban se encontraban hombres jóvenes en búsqueda de un lugar para trabajar, establecerse y formar una familia, o familias acompañadas de sus pequeños hijos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Por el otro lado, las mujeres no se quedaron atrás en la migración al nuevo continente; sin embargo, siempre iban acompañadas por el padre o por el esposo.

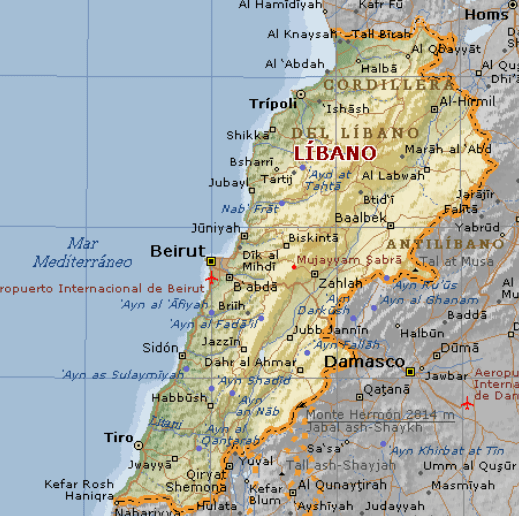

Se estima que la gran mayoría de los inmigrantes libaneses entró al país por el puerto de Veracruz, mientras que el resto entraron por los puertos de Tampico y Progreso. Los que entraban por Veracruz se establecieron en el puerto y otros continuaron hasta las grandes ciudades como México. Los que arribaban por Tampico se distribuyeron en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por último, los que desembarcaron en Progreso se quedaron mayoritariamente en la ciudad de Mérida debido a su buena calidad de vida.

Una vez analizado el Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas, se puede apreciar que la gran mayoría de los libaneses que ingresaron al país antes de 1948 provienen de zonas agrícolas y comunidades rurales, tales como Zgharta, Darhún, Beit Melait, Ain Turin, entre otros, lo cual explica por qué la mayoría de los inmigrantes declaraban como ocupación la de campesinos o comerciantes .

Desde sus establecimientos en México hasta las primeras décadas del siglo XX, a los libaneses no se les conocía como libaneses, sino como “árabes” o “turcos” debido a su origen del Imperio Turco Otomano. Esto cambió el 1 de septiembre de 1920, cuando el Monte Líbano pasó a manos de los franceses. El general Gouard proclamó el establecimiento del Estado sirio Federado del Gran Líbano, con sus fronteras actuales, y con Beirut como su capital. Además, se conformó una federación con el resto de los Estados creados por Francia, siendo éstos: Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze. Los pasaportes de los libaneses tenían en la portada la nacionalidad de sirio-libanés, categoría con lo cual se les conoció a los libaneses la primera mitad del siglo XX.

Gracias a su carácter de protectorado de Francia, todos los asuntos legales de los libaneses en México se llevaban a cabo en el consulado de Francia. Fue Lionel Vasse el vice-consulado de la Legación de Francia de la época quien se encargó de defender de los derechos tanto de los libaneses como de los sirios en México. Incluso, Vasse estableció estrechas relaciones con los presidentes de la Cámara de comercio Libanés en México Julián Slim y Naguib Chami, quienes posteriormente jugarían un rol fundamental en la economía mexicana.

Tras 23 años del mandato francés, Líbano se independizó el 22 de noviembre de 1943. Ya para ese entonces la cultura francesa se había fusionado con la cultura del Imperio Otomano, construyendo la identidad libanesa como una complementaria de dos culturas contrastantes: la cultura europea y la árabe. La lengua, la moda, y las costumbres francesas fueron bien recibidas por los libaneses, especialmente católicos y urbanos, quienes las asimilaron de manera positiva y con orgullo. Viajar a Francia era un lujo, y portar artículos franceses representaban símbolos de superioridad entre la comunidad libanesa. Dichos rasgos culturales se pueden apreciar en una gran cantidad de libaneses que emigraron a México posterior a la independencia, especialmente los capitalinos, debido a que existía un tipo de “malinchismo” por la colonia francesa. Por el contrario, la cultura árabe se arraigó más en los libaneses de zonas rurales, debido al poco acceso que se tenía a los lujos franceses por motivos económicos y geográficos.

Después de la independencia, los libaneses comenzaron a ser reconocidos por su nacionalidad propia y las relaciones positivas que habían logrado en México. El 12 de junio de 1945 oficialmente se establecieron las relaciones diplomáticas de Líbano con México bajo el acuerdo del presidente Miguel Alemán. Líbano nombró como ministro a Joseph Aboukar el 28 de febrero de 1947, y Francisco de Icaza encabezó la legación Mexicana. Estas relaciones permanecen hasta la actualidad. Incluso, el 28 de noviembre del 2017, el actual secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y de los Emigrantes de la República Libanesa, Gebran Bassil, con el propósito de profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

Así, se pueden clasificar a los inmigrantes libaneses en 4 tipos:

1. Los inmigrados en el siglo XIX y principios del XX bajo el Imperio Otomano.

2. Los inmigrados durante el mandato francés.

3. Los inmigrados de zonas urbanas, con oficios de comerciantes y/o campesinos, tales como los provenientes de Bet Melat, Akar, Ait Al-shaab, Becharri, entre otros.

4. Los libaneses provenientes de las urbes, principalmente de la capital Beirut, quienes usualmente contaban con oficios (médicos, dentistas y abogados principalmente).

Adaptación de los libaneses al nuevo continente

El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas;

el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar

las oportunidades a su alcance.

Isabel Allende

¿Quiénes (se)fueron?

Pese al amor por su país de origen, los libaneses inmediatamente adoptaron a México como su patria. Sólo el 2% de los libaneses que emigraron entre 1880 y 1950 volvieron a Líbano. Aunque se presentaron algunas reacciones negativas y oposiciones por su presencia en el país por parte de algunos nacionales y las leyes antimigratorias, la realidad es que la mayoría de los mexicanos los aceptó inmediatamente, y el libanés asumió con orgullo y agradecimiento el país que los acogió. Sin embargo, los libaneses no dejaron a un lado su identidad libanesa, pues lograron incorporarse a la cultura mexicana sin dejar a un lado sus raíces.

La asimilación del castellano se presentó con dificultad debido a su fonética y la falta de relación con la lengua árabe-libanés; sin embargo, los libaneses no encontraron en la lengua un obstáculo para su adaptación al país. Debido a su actividad de comerciantes, la comunicación para llevar a cabo su oficio no se impidió por la lengua, dado a que no exigía un nivel avanzado de ésta para poder comerciar. A su vez, debido a que los indígenas formaban la mayor parte de su clientela, los libaneses aprendieron lenguas vernáculas, y con el tiempo dominaron el español (sin perder su peculiar acento) .

La comida libanesa no dejó de formar parte fundamental en la vida de los libaneses. Desde el siglo XX y hasta la actualidad, la comida ha sido un símbolo emblemático para todos los libaneses debido a su variedad de platillos únicos que se caracterizan mundialmente. Esto les representó un elemento de identificación no sólo entre ellos, sino como un símbolo cultural que los distinguía entre mexicanos. “La convivencia al tomar los alimentos representa no sólo la pertenencia a un grupo, sino que define las relaciones al interior de ese grupo y se reflejaba en los roles que tenían todos los miembros de la familia (…) los inmigrantes libaneses encontraron en la comida, un elemento de identidad y sobrevivencia que reprodujeron desde el momento en el que llegaron a México, así como un elemento de socialización y convivencia.”

Para recalcar la identidad cultural y particular de los libaneses, también se comenzaron a fundar sociedades distintivas que fomentaban la reunión, la ayuda y la solidaridad entre ellos. Entre los grupos que más destacaron fueron La Unión de Damas Libanesas (1923), con la finalidad de apoyar a los libaneses de escasos recursos. La Unión Ackarista (1943), organizada de 43 libaneses originarios de Beit Mellat que organizaban obras de teatro para recaudar fondos y hacer préstamos a los libaneses que se atrasaran con los pagos de sus mercancías. A éstas organizaciones se les fueron sumando El Cedro, El Club femenino Libanés, La Asociación mutualista de Puebla, entre otras. Todas, a excepción de la Unión Ackarista, estaban conformadas solamente por mujeres. Para la década de los cuarentas ya existían 21 organizaciones libanesas en la Ciudad de México y 12 en Mérida, siendo una de las más importantes la Sociedad Juventud Libanesa Mexicana, que agrupaba a cientos de jóvenes de origen libanés.

En adición, en 1948, Salim Abud y Julián Nasr publicaron el Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesa, palestina y siria, donde se registraron los nombres de jefes de familia, ocupación, lugar de nacimiento, fecha de ingreso al país, dirección y nombres de diversas familias libanesas, iraquíes, egipcias, palestinas y jordanas residentes en México. Ésta fuente contabilizó un aproximado de 16,403 libaneses con sus descendientes.

La religión no supuso un reto para la adaptación de los libaneses debido a su cercanía con la religión católica cristiana que dominaba el país. De 1880 a 1950, el 68% declaró ser católico maronita, el 20% judío y el resto musulmán y cristiano, (porcentajes que se mantienen similares en la actualidad).

Los maronitas eran originalmente cristianos agrupados en torno a Marón, personaje que vivió cerca de Antioquía hacia finales del siglo IV y principios de V. En aquellos tiempos la iglesia estaba dividida por cuestiones teológicas referidas a la naturaleza de Cristo: unos afirmaban que el hombre Jesús era Dios, otros sólo reconocían su humanidad; unos veían en él dos voluntades, otros sólo una. La división atravesaba las ciudades, las aldeas e incluso las familias. Marón quiso mantenerse al margen de la polémica y se fue a vivir a la montaña. Tras un tiempo de meditación, formó una comunidad de fieles en torno suyo, que tras su muerte en el 410 tomaron el nombre de maronitas . A esto, varios santos maronitas fueron aceptados e incorporados en el país, tales como: San Marón, San Juan Marón, San Nehmetalla, Santa Rafqa, y sobre todo San Charbel Makhlouf, quien fue el último en ser canonizado por el Papa Paulo VI el 9 de octubre de 1977.

La primera misa maronita oficiada en México se llevó a cabo en 1906 en la Catedral de Nuestra Señora Balvanera, y desde entonces fue un rito oficiado semanalmente. Esto significó un espacio de convivencia común entre mexicanos y libaneses, lo cual fue propicio para establecer lazos entre ambas comunidades. Incluso, los matrimonios entre mexicanos y libaneses estaban permitidos, por ende, comenzó la fusión entre ambas razas.

Recordando el pasado, construyendo el presente, soñando el futuro: Revista Emir

Esto se puede ver reflejado en las revistas Emir, creada por el lic. Alfonso N. Aoued en 1934 y publicadas hasta su última edición en 1974. Ésta era una revista mensual libanesa de carácter cultural, que publicó y recopiló una gran cantidad de artículos, fotografías y noticias por y para los libaneses en México.

Por ejemplo, el periodista Rubén Salazar Mallén, en respuesta a la ley de 1927, publicó el artículo ¿Qué inmigración necesitamos?(Figura 1.1) , donde critica la ley propuesta, y afirma que hay una gran hostilidad con matices agresivos a los conocidos por “judíos” y por “árabes” por sesgos genéricos y confusos:

¿Merecen todos ellos la desconfianza y las repulsas de que son objeto? Indudablemente que no (…) Desde entonces, los libaneses han ido mezclando su sangre lentamente con la de los mexicanos. No son un grupo egoísta, encerrado en las fronteras de su raza y de su nacionalidad, como comúnmente se cree. Antes al contrario, la facilidad con que se unen a los mexicanos para construir troncos domésticos comunes, hace comprender desde muy pronto que no son hostiles a la convivencia, que no están guiados por el afán y el prejuicio de permanecer aparte.

A su vez, la misma revista publicó en abril de 1960 un artículo tomado del periódico nacional Excélsior, titulado La Significación de los libaneses en México, el cual comienza con la frase en negritas “los 25.000 que hay en territorio mexicano contribuyen a vitalizar muchas nobles actividades”, además de describir al libanés como:

Se caracteriza singularmente por su pasión al trabajo; pero es uno de los hombres más sociales de nuestro tiempo, que gusta encontrar fuentes de dicha en la conversación y en el cultivo de la amistad, lo mismo que en varias manifestaciones artísticas, sobre todo la poesía y el canto .

Por su parte, en 1973 la revista publicó el artículo Solidaridad con México (figura 1.2), donde muestran su apoyo al país ante la crisis petrolera en agradecimiento a su acogida a la patria.

Esta solidaridad no puede ser más espontánea porque está fincada en motivos múltiples, de ellos podemos apuntar:

Por nuestros hijos nacidos en México (…)

Por nuestras hijas casadas con mexicanos;

Por nuestras mujeres, muchas de las cuales son mexicanas y todas aman a México;

Por la buena hospitalidad que nos ha dado el pueblo mexicano;

Por el margo tiempo que lleva la mayoría de nosotros de estar radicada en el país (…)

El libanés trabajador

Comerciando con libaneses

El sueño de los libaneses por una vida mejor no se quedó solo en el deseo, ya que desde su llegada al país los libaneses comenzaron a trabajar arduamente hasta ser reconocidos como los “turcos comerciantes”. Entre 1880 y 1950, el 81% de los libaneses se dedicó al comercio y las actividades agrícolas. Los hechos históricos recalcan que fueron precisamente estas actividades por diversas razones:

1. Los inmigrantes estaban fortalecidos por la tradicional herencia de sus antepasados fenicios, quienes son conocidos históricamente como los precursores de las rutas de navegación y el comercio, arribando a puertos extranjeros para el intercambio y venta de resinas y madera de cedro.

2. La lengua jugó otro papel importante. El comercio es una actividad que no requiere de un nivel avanzado del lenguaje local, lo cual no impedía la comercialización entre mexicanos y libaneses.

3. Al haber sido la mayoría campesinos en su tierra de origen, debían de buscar una actividad que pudiese ser fructífera y que pudieran desarrollar sin la necesidad de contar con una tierra propia para cultivar.

Así mismo, los libaneses aprovecharon su cercanía con el Medio Oriente y, posteriormente su influencia europea, para poder traer a México artículos “exóticos” de los continentes lejanos. Se conoce que el que pudo haber sido el primer comerciante a finales del siglo XIX fue José María Abad, originario de Hadath, quién arribó a México con pequeños objetos religiosos para venderlos. “Él mismo contaba que la gente, al saber que tanto él como su mercancía venían de tierras santas, lo acogían con cordialidad y veneración”.

Una de las causas de su distribución y reconocimiento por todo el país es debido a que los libaneses encontraron en México una oportunidad de comerciar en localidades lejanas a las grandes ciudades. No todos los libaneses se quedaron en las urbes y los puertos de Veracruz, Progreso y Tampico, sino que también encontraron pertinente la comercialización en Yucatán, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Nuevo León y Puebla. Además, encontraron un mercado virgen en los pueblos marginados (donde no llegaba el tren) para ofrecer mercancías necesarias y atractivas a ciertas zonas alejadas. Los libaneses tenían una filosofía marcada, donde pensaban que a mayor esfuerzo, mayor rendimiento.

Esto les permitió comerciar con comunidades vecinas por medio del comercio ambulante (de casa en casa). Ponían sus mercancías en cajas, cajones o maletas y emprendían su recorrido por las calles de las ciudades, las rancherías, los caseríos, los asentamientos más escondidos, y cualquier otro lugar donde se presentase la oportunidad. Es así como pudieron conocer las necesidades de sus clientes y seleccionar artículos que les redituaran. Entre otros bienes ofrecían ropa barata, e introdujeron el sistema de pago en abonos. Se trasladaban por medio del ferrocarril para ahorrar tiempo y ampliar su lista de clientes, y de esta manera, obtener más ganancias.

Debido a que los libaneses eran comerciantes ambulantes, introdujeron el sistema de ventas de crédito y ofrecieron facilidades de pago. En adición, el comerciar en pequeñas poblaciones no suponía una competencia en el mercado establecido, lo cual influyó para que fueran muy bien recibidos en diversos lugares.

Facilitaron la integración de áreas marginadas y favorecieron el mercado interno. (…) se establecieron como pequeños empresarios, tuvieron puestos en los mercados y posteriormente en negocios propios. Los inmigrantes aprendieron a vivir la trastienda (lo que constituyó una forma de ahorro) antes de contar con capital para rentar o comprar su propia casa.

Negocios establecidos

Se conoce que los primeros libaneses que establecieron sus negocios en México fueron Mansour Aoued, los señores Abdala y Nasib Kuri en 1890 en el mercado El Volador. Ellos pudieron establecer sus negocios rápidamente debido a que llegaron de Líbano con un capital establecido, lo cual les permitió montar un negocio inmediatamente.

Principalmente se dedicaron a la venta de artículos de mercería y telas importadas de Inglaterra y Francia, con sus principales compradores siendo sus compatriotas aboneros.

En el consenso realizado por Salim Abud y Julián Nasr, se registraron diversas actividades y ocupaciones que los libaneses llevaban a cabo en México. Entre las actividades principales se encontraban la venta de:

● Calzado

● Ropa (camisas, velos, chales, vestidos, blusas, trajes, abrigos, medias, ropa para obreros)

● Telas (seda)

● Alimentos (frutas, café y restaurantes)

● Materias primas (algodón, mercería, motores)

● Automóviles, camiones, bicicletas y motos

En este documento se pudieron encontrar diversos anuncios que reflejan la diversidad de los negocios, así como su propaganda. A través de ellos, se puede apreciar que la mayoría de los libaneses establecieron sus negocios en el Centro de la Ciudad de México, en las calles de Correo Mayor, Uruguay, Capuchinas y Porta Coelli (hoy Pino Suárez), delineando lo que sería la más importante zona comercial en la Ciudad de México. A continuación, se muestran algunas imágenes de los anuncios de los negocios:

En dicho censo, se estima que 3 936 libaneses se dedicaban al comercio o a la pequeña industria, mientras que 837 eran profesionistas (médicos, ingenieros, enfermeras, dentistas, periodistas, docentes, entre otros). En la edición de mayo de 1960 de la revista Emir, se puede encontrar un directorio de los profesionistas libaneses alrededor de país.

El comerciante libanés se instaló en la república a la par y en las mismas condiciones que los otros comerciantes respetables de otras nacionalidades; en un todo se ajustó a las reglas mercantiles y a las formalidades legales, por lo que fue útil y favorable a la industria nacional por el consumo que hizo constantemente de productos mexicanos y muy especialmente por el método que para sus ventas implantó y que, por su desarrollo, forzosamente tuvo que producir mayores ingresos al fisco .

CONCLUSIONES

No cabe duda de que, en efecto, el proceso de llegada y adaptación de los libaneses a la Ciudad de México estuvo compuesto de diversas adversidades que se fueron superando a través de los años, mientras que se marcaba una fuerte identidad méxico-libanesa que prevalece hasta la actualidad.

Queda claro que, contrario a lo que se asumía, se han hecho investigaciones rigurosas sobre sus procesos de llegada y asentamiento a la Ciudad. Esta investigación no pudo haber sido realizada sin los que, personalmente, considero los pioneros en la investigación histórica de los libaneses en México: Carlos Martínez Assad, Martha Díaz de Kuri, Lourdes Macluf, Rebeca Inclán Rubio y Mercedes Paez Oropeza, con sus aportaciones bibliográficas, artículos y tesis.

El finalizar esta investigación no sólo he respondido las preguntas y los objetivos que me tenía propuestos desde el principio, sino que también me permitió conocer a profundidad qué es lo que se ha escrito sobre los libaneses en México, pero sobre todo, qué es lo que falta por escribir. Hay una gran cantidad de archivos que se encontraron para realizar esta investigación que carecen de una investigación profunda, tal como es el caso de la revista Emir y el Directorio libanés de 1948.

Personalmente, pienso que esta investigación no aporta nuevos conocimientos sobre el proceso de llegada y establecimiento de los libaneses en los siglos XIX y XX, pero logra hacer una recopilación y síntesis de los elementos y datos más importantes de éstos procesos que sirven para hacer pie a futuras investigaciones más específicas.

REFERENCIAS

Fuentes documentales

1. Expediente Siria III-553, del Archivo Genaro Estrada, de la, SRE, 1906.

2. Julia Nasr y Salim Abud, Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas, palestina y siria residentes en la República Mexicana, México, edición autoral, 1948.

3. Archivo privado. Fragmento incluido en Memorial del 9 de agosto de 1927

Fuentes hemerográficas

1. Yerko Castro Neira (coord.), La migración y sus efectos en la cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), colección “Intersecciones”, México D. F., 2012.

2. Patricia Jacobs Barquet, “Los inmigrantes libaneses y su innovadora aportación al comercio en México”, Historias: Revista de la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 21 de agosto 2016, p. 42-57

3. Rebeca Inclán, “La inmigración libanesa en la ciudad de México. Un caso de diversidad cultural”, en Historias, núm. 33, octubre-marzo 1995

Fuentes Bibliográficas

1. Oropeza Páez, Mercedes. Los libaneses en México: Asimilación de un grupo étnico. Tesis de maestría, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1984.

2. Inclán Rubio, Rebeca. En busca de una identidad. La comunidad libanesa maronita en la Ciudad de México 1880-1950. Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, 2011.

3. Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero 1821-1970, México, El Colegio de México, 1994, 3vols., vol. II y III

4. León Rodríguez Zahar, Líbano, espejo del Medio Oriente, México, El Colegio de México, 2004

5. Ota Mishima, María Elena,(coo, Destino México, un estudio de las migraciones asiáticas a México, México, El Colegio de México, 1997

6. Carlos Martínez Assad. “Los libaneses maronitas en México y sus lazos de identidad”, en Lorenzo Agar et al., Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas, Madrid, Casa Árabe/IEAM, 2009.

7. Martha Díaz de Kuri y Lourdes Macluf, De Líbano a México. Crónica de un pueblo emigrante, México, Gráfica, Creatividad y Diseño, 1997.

8. Jorge Nacif Elías, Crónicas de un inmigrante libanés en México, México, s. edit., 1994, pp. 27 y 28.

Webgrafía

1. Centro Libanés, Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas, http://www.centrolibanes.org.mx/Al-Gurbal/pdfs/DF.pdf, 17 de junio 2018.

2. Desconocido, “Fondo político de la emigración libanesa”, Archivo Libanés de México, http://www.archivolibanes.org/emigracion.html, (consultado el 28 de junio 2018)

3. Diócesis maronita de México; “¿Que es la iglesia maronita? https://www.sancharbel.org.mx/qué-es-el-maronismo/ (Fecha de consulta: 29 de junio 2018)

4. Inclán, Rebeca, “Inmigración libanesa en México: Un caso de diversidad cultural”, Instituto Nacional de Antropología e Historia http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_33_61-68.pdf, (consultado el 25 de junio 2018)